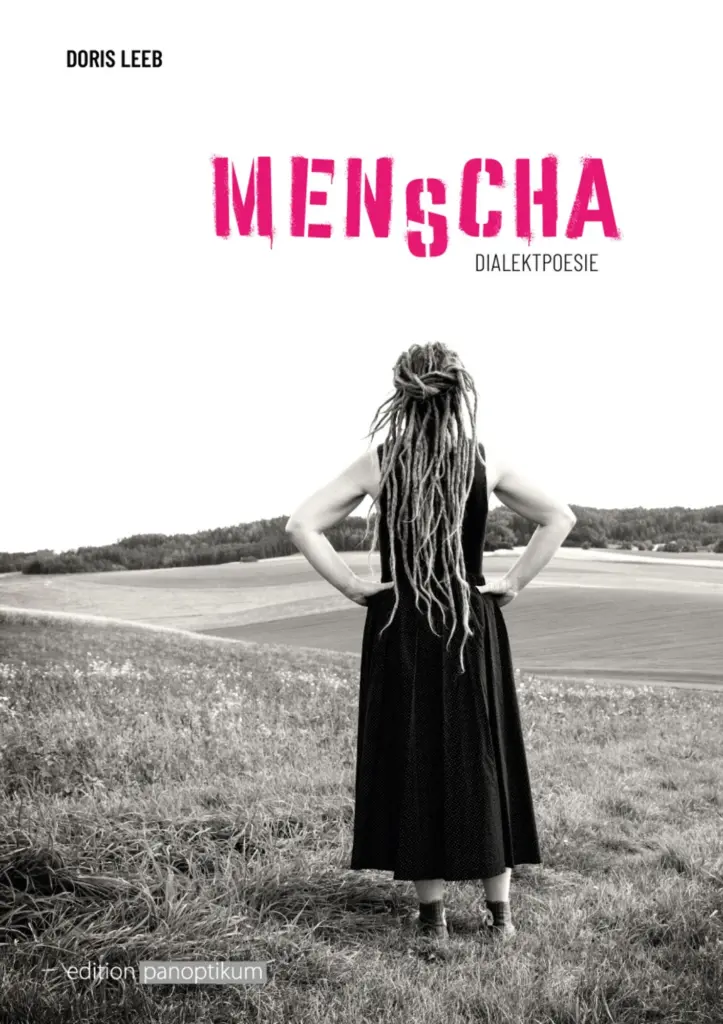

Doris Leeb

MENSCHA

Dialektposie

edition panoptikum 2025

ISBN 978-3-9505662-1-5

REZENSION: Hans Höller

Siagst? S’Liacht komt scho a weng eine

Doris Leeb: MENSCHA. Dialektpoesie. edition panoptikum 2025

Muasst di nur a bissl ondas hi drah!

I

Als ich das „Dialektpoesie“-Buch von Doris Leeb las, wusste ich, dass ich darüber etwas schreiben möchte. Es erschien mir rätselhaft und notwendig, kam mir sogar momentweise wie eine Colleg-Mappe vor, in die Blätter mit Texten eingelegt werden, die im Lauf der Zeit gesammelt werdenden, darunter ‚einfach gestrickte‘ Texte –und, andrerseits, großartige Gedichte, die einem ‚nachgehn‘.

Um mehr von diesen Gedichten verstehen zu lernen, begann ich eine Rezension zu schreiben. Es gab dafür auch noch eine andere Motivation: den Wunsch, noch einmal einen Beitrag in der Zeitschrift Literatur und Kritik zu publizieren. Denn das war die erste Literaturzeitschrift, die ich vor mehr als fünfzig Jahren als junger Germanistikstudent in Salzburg kennenlernte und in der ich meinen ersten, gemeinsam mit Josef Donnenberg verfassten literaturwissenschaftlichen Aufsatz veröffentlicht habe. Es ging uns um Oswald Wieners Roman Die Verbesserung von Mitteleuropa (1969), eine Arbeit, mit der ich mich abgequält hatte, weil ich von diesem Roman nichts verstand.

Wenn ich mich frage, was mir seither beim Lesen von Büchern wichtig geworden ist und auf welche Erfahrungen mit der Literatur ich mich bei einem so ungewöhnlichen Buch wie Menscha von Doris Leeb beziehen kann, fällt mir meine Aufmerksamkeit für den rettenden Humor ein (was sicher auch mit dem Altwerden zu tun hat). Ich suche in den Büchern nach einem Weg ins Freie oder nach jenem verborgenen Licht, zu dem man sich ‚a bissl ondas hi drahn muass‘, wie es in einem Dialektgedicht von Doris Leeb heißt. Die vielfältigen Texte, Schreibweisen und literarischen Gattungsformen, welche die Dichterin in ihrem Dialektpoesie-Buch zusammengestellt hat, verlangen auch beim Lesen, dass man sich mit seiner Aufmerksamkeit immer wieder woanders hindrehn muss. Es ist ein Buch, das einem wie eine literarische Sprach- und Sprechwerkstatt vorkommen kann, in der uns hinfälligen Menschenwesen mit der Sprache auf die Beine geholfen wird. Das Buch hat auch etwas von einer Colleg-Mappe, deren Blätter man herausnehmen kann, wenn man sie braucht. Manche Seiten, wie zum Beispiel die ‚Anrufungen‘ unserer Sinne und unserer Gefühle und unseres empfindlichen Körpers, möchte man immer bei sich haben: „Auf de Ongst / de man übastehn / Auf de Soagn / de ma durchlebn …“. Und es gibt Blätter, die anderswo geberaucht werden könnten, zum Beispiel für’s Vorlesen in der Familie oder zum Anschaun in einem geselligen Kreis oder im schulischen Deutschunterricht.

Erst als mein Aufsatz weitgehend fertig war, habe ich ‚gegoogelt‘, wer denn die Verfasserin ist und was sie macht. Zuerst war ich überrascht, als ich „Logopädin im geriatrischen Bereich“ las, doch dann sah ich in diesem Beruf eine tiefe Verwandtschaft mit ihrem Schreiben. In Menscha kann man ja die häufige Hinwendung besonders zu alten, gekränkten und gebrechlichen Menschen finden, auch die Heiterkeit und der Witz in vielen Gedichten des „Dialektpoesie“-Buchs sind dazu angetan, uns von dem zu entlasten, was uns tagtäglich bedrückt. Beim Googeln habe ich außerdem erfahren, dass Doris Leeb Deutsche Philologie studiert hat, was mich aber nicht überrascht hat, weil die Philologie als Liebe zum Wort aus ihrem sprachbewussten Schreiben und aus ihrer großen Literaturkenntnis spricht.

II

Mit Dialektgedichten kann ich normalerweise nichts anfangen, weil in ihnen die enge Heimatideologie fortlebt. Bei Menscha von Doris Leeb ist das anders, sie nennt ihr Buch auch „Dialektpoesie“, und die ist bei ihr zugleich eine Logopädie , die sich für die Welt der Sprachen und der Dichtung öffnet und dort entdeckt, was einem weiterhilft. In ihren Gedichten geht es oft um den Schritt hinaus ins Offene, aber wir müssen selbst etwas dazu beitragen und unseren Blick verändern:

I schneid da

a Lukal aussa

aussa aus da Newewond

Siagst?

S’Liacht komt scho a weng eina

Muasst di nur a bissl ondas hi drah

Es ist das alte, immer wieder neue, hier im Dialekt wie neu entdeckte„Komm! ins Offene, Freund! zwar glänzt ein Weniges heute / Nur herab und eng schließet der Himmel uns ein“ (Friedrich Hölderlin). Im Gedicht von Doris Leeb wird der Wunsch, ins Freie zu kommen, stärker körperlich dargestellt und bei ihr rückt auch der häusliche Alltag mit seinen Beschwerlichkeiten und der erniedrigenden genderspezifischen Rollenverteilung in den Blick, während sich Hölderlins berühmte Elegie Der Gang aufs Land der befreiend empfundenen offenen Landschaft zuwendet und uns mit dem klassischen Distichon den Atem einer befreiten Welt verleiht.

Dialektpoesie, das sind oft auch mehrsprachige Gedichte. Man findet in diesem Buch einen außergewöhnlichen literarischen und sprachdidaktischen Formenreichtum: von streng konstruktivistischen Gedichten, die der Konkreten Poesie nahestehen, bis zu den litaneihaften Anrufungsgedichten, die an die katholische Liturgie erinnern. Aber bei Doris Leeb ist das eine blasphemische, dem Menschen und seiner Physis und seiner Vernunft zugewandte Liturgie, und bei ihr ist außerdem eine selbstbewusste Frauenstimme mitzuhören. Die Gedichte von Menscha zeigen ihre Vertrautheit mit der Weltliteratur und mit der philosophischen Überlieferung, aber genauso kann auch das freisinnige Geblödel mit der Sprache finden und die Freude am unbeschwerten Unsinn finden – „Sanskrit / in da Sakristei / Sakrati“.

Die oft vertikal angeordneten langen Wortlisten brechen gern aus der thematischen Ordnung aus, und sie können sich sogar bei der Genderfrage, die der Autorin am Herzen liegt, in sprachliche Harlekinaden verwandeln, in denen die Körperlichkeit und das Niedrig-Materielle ungeniert an den Tag treten:

Mo. Frau.

Eber. Sau.

Erpel. Antn.

Onkel. Tantn.

Essn. Dringa.

Hoin. Bringa.

Hunga – Duascht.

Kas. Wuascht.

Fiaß. Händ.

Ofong. End.

In einem heiter ironischen Kalauer wird auch eine noblere, französische Variante der menschlichen Leiblichkeit gerühmt: „Vive la baguette! / da Kas is fett / da Wein is rot / da Franzos is nett“.

III

Daneben aber, man kann auch sagen, im lockeren Durcheinander der Texte – denn jede Buchseite kann etwas Anderes, Neues bringen –, findet man Gedichte, in denen eine bestechend stringente thematische Arbeit die Wörter aus den sie entstellenden frauenfeindlichen Zusammenhängen befreit. Beim Titelwort des Buchs, Menscha, insistiert die Dichterin auf dem darin enthaltenen Wort „Mensch“, das sie in mehreren aufeinander bezogenen Gedichten als versteckte Utopie aufscheinen lässt. Menscha ist auch der Titel des vielleicht komplexesten Gedichts in ihrem Buch. Das Wort begegnet hier in den üblichen Phrasen des geringschätzigen Männergeredes, aber wenn man genau liest, und der Text verlangt ein genaues Lesen, bemerkt man, wie die Dichterin einem männlichen Bewunderer der „Menscha“ ihre eigene Stimme leiht und wie hier auch das konkrete So-Sein der jungen Frauen eine subtile Würdigung erfährt. Das liest sich im Gedicht wie avantgardistische Verse, die sich auch sind:

Jojo, so sans hoit, de Menscha.

Hawara.

Hans hoit koa.

Hawara. Na hawedere.

Menscha.

Mensch.

Hans.

Eine besondere Rolle in der komponierten ‚Rede-, Sprachen- und Stimmenvielfalt‘ (Michail Bachtin) der Gedichte spielt die – von der Autorin erfundene – Dialektschreibung, die zur Heiterkeit des Lesens beiträgt. Wenn sich die Gedichte auch im ersten Moment unverständlich und skurril ausnehmen, entdeckt man, fast immer, plötzlich das ‚vertraute‘ Dialektwort.

IV

Sie foit.

Sie foit

Sie foit üwas Spüzeig.

Sie foit.

Sie foit in de Stilettos.

Sie foit.

Sie hoit.

Sie hoit duach.

Sie foit duach.

Sie foit ins Loch.

Sie bleibt.

Das in den Gedichten oft dargestellte Stolpern, Hinfallen und Niederstürzen, die Überforderung der Menschen durch die unzumutbare Anforderungen auch im Alltag, die körperlichen Beschwerden des Alters – sie haben im Ensemble der Gedichte nicht das letzte Wort. Der Autorin geht es um die immer neu wiederzugewinnende Selbstachtung, man könnte auch sagen, um ein denkende Mitleid, das vor der Verzweiflung bewahrt und in der Aufmerksamkeit füreinander die Kraft zum Widerstand findet, wie wir sie in dem ergreifend klaren Anrufungsgedicht ausgesprochen gefunden haben:

Auf die Ongst

de man übastehn

auf de Soagn

de ma durchlebn …

Für mich ist dieses Dialektgedicht eines der schönsten Loblieder auf die weiterhelfende Menschlichkeit, dargestellt fast nur mit den anschaulichen Formen körperlicher und seelischer Zuwendung. Darum wehrt sich die Dichterin in ihren Gedichten so entschieden gegen das erfahrungslose Gerede vom Durchstehen- und Durchhalten und gegen die leichthin gegebenen Ratschläge einer billigen Selbstfürsorge. Dagegen setzt sich das kranke, schwache Ich im Gedicht „Selfcare“ selbstbewusst mit dem Witz der Verzweiflung zur Wehr. Auf die wohlmeinenden Ratschläge –

[…]

Muasst hoit auf di schaun!

Muasst hoit spazieren geh!

[…]

du muasst amoi a poa Vitamine nehma.

Woasst, wos doa muasst?

A Bod nehma.“

– anwortet das geplagte Ich kurz und bündig mit der selbstbewussten Wendung: „SO VÜ LAVENDEL GIBT‘S GOA NED.“

Rezension: Hans Höller

erstmals erschienen im Juli 2025 in der Zeitschrift „Literatur und Kritik“.